08 de fevereiro de 2026

Sob olhar atento do árbitro Vladimer Nutsubidze (GEO), duas atletas demonstram entrega e determinação, pilares que sustentam a trajetória das judocas brasileiras rumo ao alto rendimento © Gabriela Sabau / FIJ

Sob olhar atento do árbitro Vladimer Nutsubidze (GEO), duas atletas demonstram entrega e determinação, pilares que sustentam a trajetória das judocas brasileiras rumo ao alto rendimento © Gabriela Sabau / FIJ

Os objetivos deste trabalho são identificar os fatores motivacionais que levam as judocas brasileiras a manterem um treinamento prolongado até se tornarem campeãs mundiais ou olímpicas. O estudo utilizou questionários fechados sobre valores de classificação aplicados a integrantes da equipe olímpica brasileira (20 mulheres), totalizando 41 atletas avaliadas. Três especialistas com experiência reconhecida em competições de judô validaram os questionários.

Os resultados revelaram uma lista de diversos indicadores, classificados e priorizados como: motivação para resultados, enfrentamento da adversidade, desempenho sob pressão, estabelecimento de metas/preparação mental, concentração, despreocupação e desejo de treinar. Todos esses fatores foram prevalentes nos questionários analisados. Conclui-se que existem diferentes elementos motivacionais que levam as judocas a manterem a prática do judô, mesmo sem considerar recompensas imediatas, mas sim as futuras. Por outro lado, observou-se que a resiliência tende a diminuir ao longo de períodos prolongados de treinamento.

Palavras-chave: judô, motivação intrínseca, motivação extrínseca, atividade física extracurricular, educação física.

O judô é um dos cinco esportes olímpicos de combate mais praticados no Brasil (CBJ, 2016), razão pela qual escolhemos examinar os fatores psicológicos individuais e suas influências na motivação e resiliência de atletas femininas que praticam o esporte por muitos anos consecutivos. Consequentemente, os chamados estudos de psicologia esportiva são considerados uma “nova” ciência e vêm crescendo continuamente.

O desenvolvimento de instrumentos específicos para investigar o esporte proporcionou subsídios para estudos mais amplos sobre aspectos psicológicos. Ferramentas como o Inventário Multifásico de Personalidade de Minnesota e o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (Spielberger, Gorsuch e Lushene, 1970) são amplamente utilizados por sua eficácia preditiva (Buss e Cantor, 1989; Martens, 1977; Ozer & Reise, 1994; Sarason, 1978).

De acordo com Mahoney et al. (1987) e Mahoney & Avener (1977), que desenvolveram instrumentos para mensurar Habilidades Psicológicas para o Esporte (PSIS), sua versão mais recente (PSIS R-5) é composta por 45 itens organizados em escalas que avaliam ansiedade (controle), concentração, confiança, preparação mental, motivação e coesão de equipe. Smith (1980, 1989b) argumenta que as habilidades psicológicas são continuamente relevantes em programas de aprimoramento de desempenho. Neste estudo, no entanto, o foco não está no desempenho em si, mas na trajetória das atletas rumo à elite esportiva. Por isso, optou-se pela utilização de medidas psicométricas relacionadas às habilidades de enfrentamento específicas do judô.

O clima motivacional percebido pelas atletas durante o treinamento foi avaliado por meio do Questionário de Percepção do Clima Motivacional Esportivo (PMCSQ), desenvolvido por Biddle et al. (1995) e adaptado ao contexto esportivo. Essa escala mede como os atletas percebem o ambiente motivacional em que estão inseridos. Escolhemos essa teoria motivacional por sua correspondência às características dos judocas (como são chamados os praticantes de judô no Judo World). Além disso, ela se alinha ao judô por sua natureza intrínseca, que exige autonomia e está diretamente relacionada à obrigatoriedade de competir e progredir (via sistema de faixas), além da necessidade de pertencimento a um grupo social para obter reconhecimento. Atualmente, as atividades esportivas no Brasil têm sido cada vez mais valorizadas com a participação dos atletas nos Jogos Olímpicos — como no Rio 2016 e em Tóquio 2021 — alcançando visibilidade e reconhecimento socioeconômico em nível inédito para o judô.

As atletas foram selecionadas intencionalmente entre integrantes das seleções brasileiras de judô, tendo aceitado participar voluntariamente do estudo e responder aos questionários. Os dados obtidos foram analisados utilizando a seguinte fórmula:

n = p.q.z²/d²

Onde:

n é o número de elementos;

p é a estimativa da proporção verdadeira da população;

q representa a probabilidade de erro;

z é o coeficiente da distribuição normal (Thomas et al., 2007).

Todos os atletas que participaram da investigação assinaram voluntariamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após serem devidamente informados pelos pesquisadores. As amostras obtidas foram do tipo probabilísticas, incluindo amostras estratificadas, proporcionais e aleatórias (Thomas et al., 2007). Os principais destaques das diferentes variáveis foram baseados em um instrumento quantitativo que contou com a avaliação de profissionais da área. Esta pesquisa foi fundamentada metodologicamente na teoria motivacional de Deci & Ryan (2002). O delineamento experimental seguiu estruturas semelhantes às de estudos que buscam identificar variáveis relevantes por meio da análise de conteúdo de questionários aplicados a indivíduos com amplo conhecimento sobre o tema (Escudero-López et al., 2002).

2.3. VALIDAÇÃO DOS DADOS RECOLHIDOS

Três especialistas — dois doutores da Universidade de Pittsburgh (EUA) e um da Universidade de Campinas (Brasil) — validaram o modelo de coleta de dados. O instrumento foi desenvolvido e adaptado a partir de inventários previamente existentes que avaliam a motivação esportiva com base na teoria da automotivação (Deci & Ryan, 1985, 1989, 2000). Foram consideradas variáveis recorrentes altamente associadas à motivação intrínseca e extrínseca em atletas de judô.

Outras teorias também foram consideradas, como o Questionário de Percepção do Clima Motivacional no Esporte (PMCSQ), desenvolvido por Biddle et al. (1995); o Questionário de Motivações e Interesses Relacionados ao Exercício Físico e Esportes (MIAFD), criado e utilizado por Almagro et al. (2011); além dos trabalhos de Mahoney e colaboradores (Mahoney & Avener, 1977; Mahoney et al., 1987), que projetaram e aplicaram o Inventário de Habilidades Psicológicas para o Esporte (PSIS). Também foi utilizada a Escala de Motivação para Atividade Física e Lazer (PALMS), adotada por Chowdhury (2012).

De acordo com Smith e Smoll (1991), existem fatores fundamentais que influenciam o rendimento esportivo, como o estresse cotidiano, a necessidade de apoio social e as habilidades psicológicas de enfrentamento. Esses fatores também podem representar motivos significativos para o abandono da prática esportiva. Conforme demonstrado por Smith et al. (1995), existem instrumentos que permitem a categorização e avaliação de variáveis sociais em contextos esportivos, sobre os quais se sustentam a motivação e a resiliência dos atletas.

2.4. POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população amostrada foi composta por atletas do sexo feminino integrantes da Confederação Brasileira de Judô, todas elas medalhistas em competições de alto nível, como Olimpíadas e Campeonatos Mundiais.

2.5. AMOSTRA

A amostra final foi composta por 20 mulheres, com idades entre 20 e 35 anos. Todas praticavam judô há pelo menos seis meses, com histórico de prática que poderia ultrapassar quatro anos, tendo iniciado sua trajetória competitiva entre os 13 e 20 anos de idade.

2.6. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

O questionário utilizado foi desenvolvido pelo Centro de Estudos de Talentos Esportivos (CETE) e continha 39 questões (Dos Santos, 2011), com formatos variados de resposta. Houve questões dicotômicas (15, 18, 21, 22, 25), de múltipla escolha (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 29, 30, 38, 39) e em escalas do tipo Likert (14, 15, 16, 17, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37). A fundamentação do instrumento teve como base estudos de Buss & Cantor (1989); Mahoney & Avener (1977); Mahoney (1989); Mahoney et al. (1987); Martens (1977); Ozer & Reise (1994); Sarason (1978); Smith et al.

(1995); Smith & Smoll (1991) e Williams & Krane (1993), que apresentaram adaptações de instrumentos para coleta de dados nas ciências sociais. Esses estudos forneceram suporte teórico e metodológico para a criação de um instrumento próprio de análise.

2.7. TEORIA E ESTATÍSTICA

Foi realizada uma análise da heterogeneidade das questões com o objetivo de identificar possíveis agrupamentos, como: grupos naturais, indeterminados, explícitos e diretos. O processo avaliou a similaridade entre os elementos, agrupando-os internamente em conjuntos homogêneos e heterogêneos. Posteriormente, a configuração dos grupos foi especificada com base em argumentos que extrapolam a técnica estatística, sendo fundamentados no conhecimento teórico do material estudado e em sua relação com outras pesquisas.

Quando diferentes tipos de variáveis (quantitativas, qualitativas e binárias) estavam presentes, foi adotado o coeficiente de similaridade de Gower (Gower, 1971), uma medida estatística que permite a análise conjunta desses diferentes tipos de dados. Esse coeficiente possibilita determinar o grau de similaridade entre indivíduos cujas características avaliadas podem ser qualitativas, quantitativas (contínuas ou discretas) e binárias.

O coeficiente de Gower é definido da seguinte forma:

• p₁: número de variáveis quantitativas

• A: número de correspondências com valor 1 nas variáveis binárias

• d: número de correspondências com valor 0 nas variáveis binárias (p₂)

• ∞: número de correspondências para as variáveis qualitativas (p₃)

• Gh: intervalo da h-ésima variável quantitativa

• Faixa = X<sub>máximo</sub> – X<sub>mínimo</sub>

Ao utilizar esse coeficiente, é possível atribuir pesos distintos às variáveis, de acordo com a relevância dada à ordem dos dados. Aplicando o critério de similaridade de Gower, os questionários foram agrupados da seguinte forma:

• O primeiro grupo, com maior distância interna (heterogêneo), reuniu os itens 7 a 13 e 18 a 27, relacionados a informações demográficas, início da prática do judô, tempo de prática, interesse pela modalidade e treinamento físico relacionado ao esporte.

• O segundo grupo, denominado prática de judô, foi formado pelos itens 14, 16, 17, 28, 31 e 32, que coletaram dados sobre as condições de treinamento e a realização de outras atividades físicas associadas.

• O terceiro grupo, chamado satisfação, incluiu os itens 33, 34, 35, 36 e 37, voltados à avaliação de estados subjetivos como felicidade, autoestima, autonomia e relações sociais dentro do contexto da prática do judô.

• Por fim, o quarto grupo, denominado motivação, foi composto pelos itens 38, 39 e 40. Este grupo reuniu informações sobre a motivação das atletas para praticar judô, tanto no momento presente quanto em fases anteriores, especialmente em contextos competitivos.

O processo de clusterização foi realizado com o uso do software R e do referencial Statistical Matching: Theory and Practice – StatMatch (D’Orazio, 2016). Todos os agrupamentos foram avaliados por meio de abordagens estatísticas, utilizando análise fatorial exploratória e análise fatorial confirmatória para consolidar as dimensões observadas.

Foi realizada também uma análise descritiva dos grupos, com o objetivo de visualizar a distribuição das frequências por meio de gráficos de barras e gráficos de tendência específicos para cada grupo. Um dos focos principais foi identificar a existência de diferenças estatísticas entre os grupos, especialmente no que se refere à variável gênero.

Para investigar eventuais rankings entre os gêneros, foi aplicado o teste U de Mann-Whitney. Por fim, a relação entre os três grupos principais foi explorada por meio da correlação de Spearman, adequada para situações em que uma ou ambas as variáveis analisadas possuem escala ordinal.

3.1. ANÁLISE DESCRITIVA

Uma nova variável contínua foi criada com base nas frequências médias das questões que compunham cada grupo, possibilitando o estudo da tendência de suas pontuações. Para viabilizar o agrupamento visual dos dados, foram estabelecidos os seguintes intervalos de classificação:

• 1 a 2: nada

• 2 a 3: mínimo

• 3 a 4: normal

• 4 a 5: suficiente

• 5 a 6: muito

Considerando os limites superiores desses intervalos, foi gerada uma segunda variável, utilizada para a construção da representação gráfica.

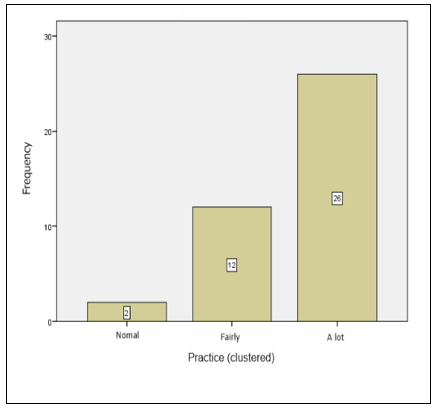

No grupo prática de judô, as frequências foram assim distribuídas:

f_normal = 2 (5%),

f_razoável = 12 (30%),

f_muito = 26 (65%).

Gráfico 1: Variável Prática de Judô

No gráfico de tendência sobre a prática do judô observou-se que mais valores de “muito” foram frequentes. Os valores de frequência estavam diminuindo do “razoável” para o “normal”.

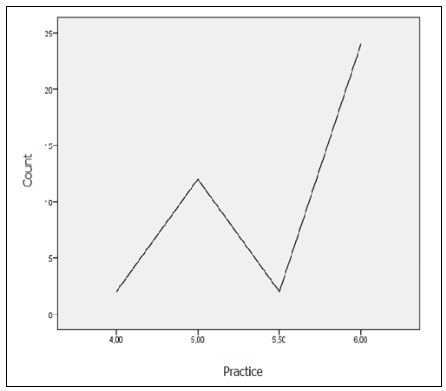

GRÁFICO 2: VARIÁVEL SATISFAÇÃO COM A PRÁTICA

Observou-se um aumento nas pontuações intermediárias entre 4 e 5 visíveis no gráfico de tendências de satisfação. Houve uma ligeira diminuição nos valores dos maiores escores de satisfação.

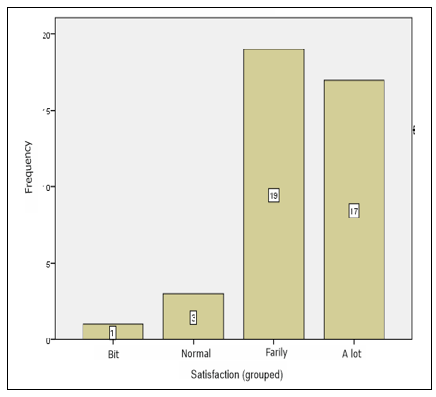

GRÁFICO 3: VARIÁVEL SATISFAÇÃO

O agrupamento de satisfação mostra uma distribuição de frequência, f _bit = 1 (2,5%), f_normal = 3 (7,5%), f_ razoavelmente = 19 (47,5%) e f_ muito = 17 (42,5%).

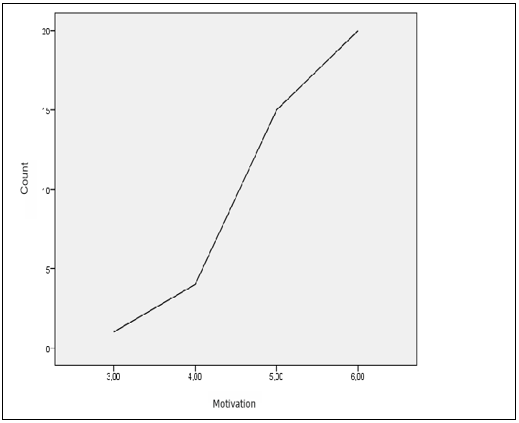

GRÁFICO 4: VARIÁVEL MOTIVAÇÃO

A análise dos indicadores relacionados às variáveis gênero e prática de judô, utilizando um nível de significância de 0,05 — padrão nas ciências sociais e na psicologia —, foi conduzida por meio do teste U de Mann-Whitney. Os resultados não indicaram diferenças estatisticamente significativas (W = 201,5; p-valor = 0,9504), com intervalo de confiança de 95% entre [-1,251879e-05 e 5,068582e-0].

Da mesma forma, na comparação entre os grupos gênero e satisfação, não foram encontradas diferenças significativas (W = 185; p-valor = 0,6638), com intervalo de confiança de 95% entre [-9,999970e-01 e 1,612612e-05].

No grupo motivação, também não foram observadas diferenças significativas relacionadas ao gênero (W = 248; p-valor = 0,1473), com intervalo de confiança de 95% entre [-5,877541e-05 e 9,999562e-01].

Entretanto, ao se analisar a correlação entre os grupos prática de judô e motivação, encontrou-se um valor de rho = 0,37 e p-valor = 0,0177, de acordo com a correlação de Spearman, indicando uma relação estatisticamente significativa entre essas variáveis. Esse resultado demonstra que a motivação está positivamente associada à prática do judô.

No caso da correlação entre motivação e satisfação, o valor de rho foi de 0,13, com p = 0,4202, o que indica ausência de correlação estatística entre essas variáveis. Isso sugere que, para esse grupo de atletas, motivação e satisfação não apresentam uma relação direta.

Por fim, os grupos prática de judô e satisfação apresentaram correlação de Spearman positiva e estatisticamente significativa (rho = 0,47; p-valor = 0,0022), indicando que quanto maior a frequência na prática do judô, maior o nível de satisfação relatado pelas atletas.

O grupo denominado motivação apresentou a seguinte frequência de distribuição f_bit = 1 (2,5%), f_ = 4, f_farily = 15 (37,5%) e f_ lote = 20 (50%). A análise de tendências mostrou um perfil crescente, demonstrando alta motivação.

Os participantes que responderam aos questionários foram selecionados entre atletas integrantes de diferentes seleções brasileiras de judô. Os critérios de inclusão consideraram a conquista de medalhas em torneios internacionais de alto nível, como campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos e circuitos classificatórios válidos para o ranking da Federação Internacional de Judô (IJF), incluindo eventos do tipo Grand Prix.

Os especialistas responsáveis pela validação dos questionários foram escolhidos com base em sua experiência e reconhecimento tanto na área acadêmica quanto na atuação em atividade física. Em cumprimento às normas éticas de pesquisa, todos os atletas participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando a publicação dos dados de forma anônima.

Para a validação dos dados, utilizou-se uma amostragem intencional não probabilística, composta por atletas de alto rendimento, tanto do sexo feminino quanto masculino, conforme os critérios estabelecidos. Ao todo, 41 questionários foram enviados e respondidos por judocas de elite (20 mulheres e 21 homens), com histórico de êxito em Olimpíadas, Campeonatos Mundiais e eventos da IJF.

Como descrito anteriormente, o instrumento de coleta foi um questionário fechado, composto por 39 itens em escala de relevância. Cada questão era respondida com um “X” na alternativa correspondente, de acordo com a situação motivacional vivenciada pelo atleta em uma competição de judô. Foi utilizada a escala Likert de cinco pontos para mensuração das respostas.

Perguntas como “Quão motivado você se sente em uma competição de judô?” apresentavam opções como: Não senti nenhuma motivação / Não gostei / Não fiz / Fiz muito pouco, com valores de 1 a 6, onde 1 representava “não corresponde” e 6, “corresponde exatamente”.

O sistema de indicadores foi estruturado com base em uma hierarquia de dimensões, critérios e indicadores. A equipe de pesquisa selecionou os atributos a partir da revisão da literatura. Como resultado, os questionários permitiram identificar respostas relacionadas à motivação, ao início da prática do judô e aos fatores que mantiveram as atletas na modalidade por longos períodos. Por fim, a categorização realizada pelos pesquisadores com o apoio de softwares especializados possibilitou estimar a relevância dos fatores motivacionais mencionados em relação ao sucesso competitivo.

A análise do conteúdo dos questionários forneceu subsídios importantes para estabelecer os principais fatores motivacionais. Essas informações podem ser utilizadas por professores e treinadores para planejar melhor seus treinamentos e estratégias de motivação. Dessa forma, é possível orientar os atletas rumo a metas mais ambiciosas no cenário competitivo.

Assim como ocorre em muitas publicações na área das ciências sociais, este estudo confirma a escassez de instrumentos psicológicos adequados para mensurar os aspectos motivacionais de atletas em diferentes esportes olímpicos de combate. No caso de modalidades com forte base filosófica oriental, como o judô e o taekwondo, essa limitação se acentua, dificultando a interpretação dos dados referentes à motivação e à resiliência ao longo dos anos.

Essas dificuldades foram evidenciadas também pela vivência do próprio autor deste estudo, que integrou a elite do alto rendimento esportivo e pôde perceber, com clareza, que além dos fatores econômicos, os fatores motivacionais são de difícil mensuração.

Espera-se que estudos futuros avancem no desenvolvimento de instrumentos mais adequados à coleta de dados que considerem a variável filosofia, sem contrapô-la diretamente à variável fator econômico. Ao integrar ambas as variáveis na fase de interpretação, será possível identificar como ocorre a influência dos fatores motivacionais intrínsecos. Essa abordagem, ainda pouco explorada, pode revelar resultados inéditos e de grande relevância para a compreensão da motivação no contexto esportivo.

08 de fevereiro de 2026

07 de fevereiro de 2026

06 de fevereiro de 2026